FET、MOSFETとは?試験対策と計算問題について解説します。

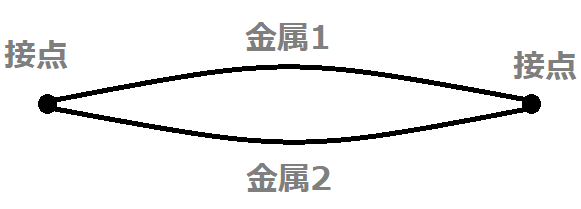

熱電対とは

熱電対とは、「ゼーベック効果」を用いて温度を計測するセンサーです。

熱電対の2つの接合点に温度差を与えると、起電力が発生する。この現象を「ゼーベック効果」といい、このとき発生する起電力を「熱起電力」といいます。

熱電対の接合点の温度の高いほうを「温接点」、低いほうを「冷接点」といいます。

ゼーベック効果とは、異なる二種類の金属線を接続して1つの回路(熱電対)を構成し、2つの接点に温度差を与えると、回路に電圧が発生する現象のことです。

つまり、一方の接点の温度がわかれば、電位差からもう一方の温度を計測できます。

- 熱電対の主な特徴

- 仕組みが単純で安価

- 応答速度が高速

- 測定範囲が広い(-200~1700度)

- センサー出力が電圧なので簡単にデーターロガーで読み取れる

ゼーベック効果(熱電対の原理)

熱電対は、ゼーベック効果により温度を測定します。

ゼーベック効果とは、ドイツ人科学者ゼーベックが1821年に発見しました。

- ゼーベック効果

- 異なる二種類の金属線を接続して1つの回路(熱電対)を構成します。

- 2つの接合部(測温接点と計測器側接点)に温度差を与えます。

- 回路に電圧が発生します。熱電対では、この電圧を計測器で測定することで温度がわかります。

測定方法(冷接点補償、基準接点補償)

ゼーベック効果による電圧の測定方法には、冷接点補償、基準接点補償の2つがあります。

- 冷接点補償

- 基準接点を氷水などで0度に保ち、温度を読み取る方法

- 基準接点補償

- 基準接点の気温を測定し、温度差ΔTを加算して温度を読み取る方法.

- 「基準接点補償機能」がついた計測器を用いるのが一般的です。

熱電対の種類とJIS規格

熱電対は、2つの金属の選び方で種類が異なります。

JIS規格になっている代表的な熱電対の8種類はつぎのとおりです。

| 記号 | 構成材料 | 使用温度範囲 | 概要 |

|---|---|---|---|

| K | +:ニッケルおよびクロムを主とした合金(クロメル) -:ニッケルを主とした合金 |

-200℃~1000℃ | 温度と熱起電力との関係が直線的であり、工業用として最も多く使用 |

| J | +:鉄 -:銅およびニッケルを主とした合金(コンスタンタン) |

0℃~600℃ | E熱電対に次いで熱起電力特性高く、工業用として中温域で使用 |

| T | +:銅 -:銅およびニッケルを主とした合金(コンスタンタン) |

-200℃~300℃ | 電気抵抗が小さく、熱起電力が安定しており、低温での精密測定に広く利用 |

| E | +:ニッケルおよびクロムを主とした合金(クロメル) -:銅およびニッケルを主とした合金(コンスタンタン) |

-200℃~700℃ | JISに定められた熱電対の中で最も高い熱起電力特性をもつ |

| N | +:ニッケル、クロムおよびシリコンを主とした合金(ナイクロシル) -:ニッケルおよびシリコンを主とした合金(ナイシル) |

-200℃~1200℃ | 低温から高温まで、広い範囲にわたって熱起電力が安定 |

| R | +:ロジウム13%を含む白金ロジウム合金 -:白金 |

0℃~1400℃ | 高温での不活性ガスおよび、酸化雰囲気での精密測定に利用。精度が良くバラツキや劣化が少ないため、標準熱電対として利用。 |

| S | +:ロジウム10%を含む白金ロジウム合金 -:白金 |

0℃~1400℃ | 高温での不活性ガスおよび、酸化雰囲気での精密測定に利用。精度が良くバラツキや劣化が少ないため、標準熱電対として利用。 |

| B | +:ロジウム30%を含む白金ロジウム合金 -:ロジウム6%を含む白金ロジウム合金 |

0℃~1500℃ | JISに規定された熱電対で最も使用温度が高い熱電対。 |

補償導線で熱電対を延長接続

補償導線は、「熱電対」と「温度計測器」を相互に接続する導線です。

「温度計測器」と「熱電対」の間が長いときの延長ケーブルとして使用することが多いです。

参考動画

- 初心者向け電験三種・理論・23・FET・MOSFET【超簡単に学ぶ!】第三種電気主任技術者

- 初心者向け電験三種・理論・24・バイアス回路【超簡単に学ぶ!】第三種電気主任技術者【2023年1月29日改訂】

関連リンク

【電験3種】理論分野の頻出項目、攻略法、例題

電験3種・理論分野の試験対策・問題集についてをまとめました。

【電験3種】試験対策・問題集

電験3種の試験対策・問題集についてをまとめました。

コメント